В начале XX века футбол воспринимался католической иерархией с недоверием по двум основным причинам: его предполагаемая жестокость и, главное, его британское протестантское происхождение. Именно первые христианские демократы во главе с Ромоло Мурри увидели потенциал футбола как символа современности и инструмента взаимодействия с гражданским обществом. Они поняли, что футбольные матчи могли стать ареной для утверждения католического присутствия в обществе, особенно в традиционно антиклерикальных регионах, таких как Эмилия или Романья.

Эта «конверсия» в футбол укрепилась в 20-е годы, несмотря на то, что некоторые фашистские иерархи все еще предпочитали традиционные игры, такие как «фоко» или «волата». Даже когда фашистский режим распустил Федерацию итальянских католических спортивных ассоциаций (FASCI) в 1927 году и запретил всю католическую спортивную деятельность в 1931 году, футбол продолжал тайно практиковаться в приходских ораториях.

В послевоенный период Церковь полностью осознала потенциал футбола как средства установления повсеместного присутствия во всех слоях общества. Речь шла уже не просто об игре, а об инструменте пасторского посредничества и продвижения политических проектов. Эта трансформация ознаменовала начало периода, когда футбол стал неотъемлемой частью стратегии Церкви по восстановлению своего влияния в итальянском обществе.

Оратория: сердце движения

Оратория представляла собой ядро католической стратегии в послевоенной Италии, эволюционировав от простого места для молитвы до нервного центра молодежного объединения. Эта трансформация проходила в основном под руководством салезианцев, религиозной конгрегации, основанной Доном Джованни Боско в 1859 году, которая первой поняла необходимость адаптации к потребностям индустриального общества.

Особенность оратории заключалась в её способности устанавливать моральный и религиозный кодекс, оставаясь при этом открытой для всех, независимо от приверженности этому кодексу. Оратории принимали молодежь из всех социальных классов, уделяя особое внимание наиболее маргинализированным и нуждающимся в образовании.

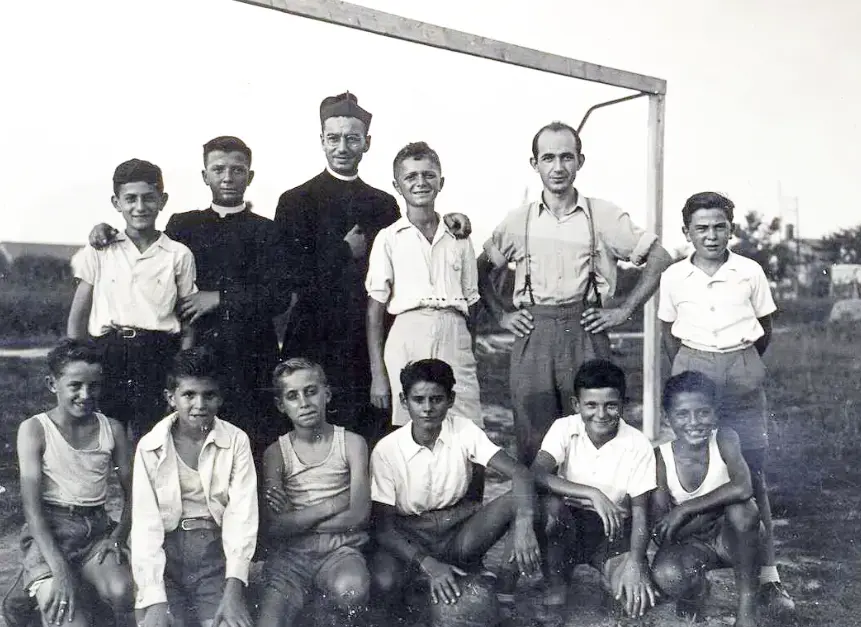

Типичная структура оратории умело сочетала религиозную и развлекательную деятельность. Типичное воскресенье включало мессу в десять часов, затем катехизис для самых маленьких, а после — развлекательные мероприятия, такие как показ фильма и футбольные матчи. Эта организация оказалась особенно эффективной на окраинах больших городов, где оратория часто представляла собой единственное реальное пространство для социализации молодежи.

Распространение ораторий было впечатляющим, особенно в Северной Италии. В 1954 году насчитывалось 5,387 ораторий по всей стране, из которых 4,074 только в северных регионах. Каждая оратория становилась микрокосмом, где религиозная, социальная и спортивная жизнь сливались воедино, создавая полноценную образовательную среду, которая глубоко повлияла на итальянское послевоенное общество.

Организационная структура: Итальянский спортивный центр

Основание Итальянского спортивного центра (CSI) 11 июня 1944 года, когда Рим еще находился под оккупацией, стало поворотным моментом в истории итальянского католического спорта. Эта организация возродилась из пепла FASCI (Федерации итальянских католических спортивных ассоциаций) под руководством Луиджи Джедды, который еще с 1931 года через газету «Lo Sport» отстаивал важность того, чтобы не оставлять футбол в руках фашистской иерархии.

CSI был структурирован по организационной модели, умело сочетавшей светские и церковные элементы. На национальном уровне центральное президентство координировало 18 региональных комитетов, которые в свою очередь подразделялись на провинциальные подкомитеты. Инновационный аспект заключался в том, что базовой единицей могла быть как провинция, так и епархия, что обеспечивало беспрецедентную организационную гибкость.

Территориальные спортивные союзы, составлявшие основу организации, могли быть как светскими спортивными клубами, так и приходскими ассоциациями. Когда последние составляли большинство в провинции или епархии, создавался автономный зональный комитет под руководством священнослужителя. Эта гибридная структура позволяла CSI сохранять присутствие как в светском, так и в религиозном мире.

Стратегия Джедды была направлена на то, чтобы сделать CSI центральным ориентиром для всего итальянского католического спорта. Через разветвленную сеть комитетов и ассоциаций организация сумела проникнуть даже на территории, традиционно враждебные Церкви, такие как Эмилия-Романья, демонстрируя эффективность этой организационной структуры в достижении как пастырских, так и политических целей Церкви.

Футбол как инструмент религиозного посредничества

В послевоенной Италии футбол превратился в нечто большее, чем просто спорт: он стал мощным инструментом религиозного посредничества, где игровое поле становилось естественным продолжением пастырской деятельности. Это явление особенно ярко проявлялось через фигуру священника-тренера, роль которого сочетала духовное и спортивное руководство.

Свидетельство Дона Лоренцо Марки, приходского священника церкви Святой Агнессы в Риме во время освобождения, прекрасно иллюстрирует эту стратегию. Обеспокоенный снижением посещаемости мессы и катехизиса среди молодежи квартала, Дон Марки понял, что недостаточно просто жаловаться на танцевальные залы или современную моду: необходимо предложить конкретные и привлекательные альтернативы. Его решением стало включение футбола в воскресную программу прихода, создав систему, которая умело сочетала религиозные обязанности и спортивное удовольствие.

Эта стратегия оказалась особенно эффективной на окраинах больших городов, где послевоенная бедность сочеталась с отсутствием развлекательных учреждений. Фильм «Рим — открытый город» Роберто Росселлини прекрасно запечатлел эту реальность, показывая священника, который судит футбольный матч после управления столовой для бедных. Фигура священника-тренера стала настолько распространенной, что вошла в массовую культуру, найдя свое самое знаменитое воплощение в литературном персонаже Дона Камилло, боевого священника, который тренировал команду «Храбрых» против коммунистических «Динамо» Пеппоне.

Через футбол Церковь смогла поддерживать постоянный контакт с молодежью, превращая спорт в средство передачи религиозных и моральных ценностей доступным и увлекательным способом.

Политическое измерение: футбол и Холодная война

В контексте Холодной войны футбол приобрел фундаментальное политическое измерение, став полем идеологического противостояния между католиками и коммунистами. Это противостояние проявлялось в основном через соперничество между Итальянским спортивным центром (CSI), связанным с Церковью, и Итальянским союзом народного спорта (UISP), близким к Итальянской коммунистической партии.

Это идеологическое соперничество прекрасно отражалось в матчах между католическими и коммунистическими командами, где цвета футболок становились политическими символами: красный с серпом и молотом для коммунистов, белый для католиков. Матчи приобретали значение, выходящее далеко за рамки спортивного результата, что блестяще иллюстрируется в рассказах о Доне Камилло, где противостояния между приходскими «Храбрыми» и коммунистическими «Динамо» представляли в миниатюре более широкое национальное идеологическое противостояние.

Интересно отметить, как географическое распространение этих организаций отражало политическую карту Италии. UISP имел сильное присутствие в «красных регионах», таких как Эмилия-Романья и Тоскана, где сосредоточилось около 43% из его 66,385 членов. CSI, начиная со своих баз в «белых регионах», таких как Ломбардия и Венето, сумел проникнуть даже на традиционно коммунистические территории, демонстрируя замечательные стратегические способности.

Однако важно подчеркнуть, что, несмотря на апокалиптические тона, часто используемые церковной иерархией, UISP никогда не достигал численности CSI в 50-е годы. Этот успех католической организации был признан даже британским наблюдателем Джоном Уордом, который еще в 1947 году похвалил способность христианских демократов распространить свою гегемонию на мир футбола.

Наследие системы

Влияние католической футбольной системы в послевоенной Италии можно измерить впечатляющими цифрами, свидетельствующими о её повсеместном распространении на национальной территории. В 1954 году католические ассоциации управляли 2,017 футбольными полями по всей стране, с распределением, отражающим социально-экономические различия между Севером и Югом: 1,326 полей на Севере, 422 в Центре, 192 на Юге и 77 на островах.

Это распределение не было случайным, а отражало четкую стратегию расширения, которая начиналась с крупных городских центров и постепенно распространялась на средние и малые города. Процесс сначала завершился в таких регионах, как Ломбардия и Венето, где католическое присутствие исторически было сильнее, а затем распространился на другие области. Особенно значительным был успех в Эмилии-Романье, где CSI удалось установить сильное присутствие, несмотря на политически враждебную среду.

Оратория также стала важным питомником для профессионального футбола. Самый показательный случай — это Джанни Ривера, родившийся в 1943 году в Алессандрии, который начал свою карьеру в приходской команде «Дон Боско» прежде чем стать звездой итальянского футбола. Эта связь между ораторией и профессиональным футболом стала настолько тесной, что выражение «ораторский футбол» вошло в обычный язык для обозначения особого стиля игры.

Это наследие сохранялось до конца 70-х годов, когда глубокие социальные и культурные изменения привели к постепенному упадку роли оратории как центра молодежной социальной жизни. Эти перемены эффективно представлены в фильме «Месса окончена» Нанни Моретти (1979). В фильме молодого священника сбивают с ног мальчики, играющие в футбол в разрушающейся оратории. Мощный образ, символизирующий конец эпохи, когда футбол больше не нуждался в Церкви, чтобы в него играли и его любили.

Теология футбола

В попытке сакрализировать футбол, послевоенная Католическая церковь разработала то, что можно назвать настоящей «теологией мяча». Это была не просто попытка оправдать присутствие спорта в приходской деятельности, а глубокое размышление о духовном значении игры.

Папа Пий XII, прозванный «Папой спортсменов», был главным архитектором этого видения. В своей исторической речи на Пятидесятницу 1945 года он изобразил футбол как «эффективное противоядие от изнеженности и комфортной жизни». Спорт был не просто физической активностью, но ковал характер, учил самоконтролю и презрению к опасности.

Футбольная метафора прекрасно подходила для религиозного обучения. Игровое поле становилось микрокосмом идеального христианского общества: игроки (верующие), подчиняющиеся капитану (пастырю), все объединенные общей целью (спасением). Как писал Альдо Нотарио на страницах «Stadium»: «Подчинение власти — первый урок, который усваивается при игре в футбол».

Молитвы футболиста, которые сегодня могли бы показаться наивными, воспринимались очень серьезно. Они говорили о «сильных и ловких» телах, дарованных Господом, о победе над собой прежде, чем над соперниками, о смирении и чистоте. Футбол становился формой активной молитвы, где пот и усталость приносились в дар Богу.

Эта теология футбола может показаться сегодня натянутой, но она оставила глубокий след в итальянской футбольной культуре, способствуя созданию того уникального сочетания страсти и духовности, соревновательности и морали, которое на протяжении десятилетий характеризовало итальянский способ жить и интерпретировать футбол.